このウェブサイトは、東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、特定非営利活動法人Art’s Embraceが主催する「TURN」のプロジェクトの一環として制作しました。

INTERVIEW

河本英夫 HIDEO KAWAMOTO

手続き的な経験と制作

河本 アートと医療効果を兼ねる制度や施設や仕組みを考案するさい、10年くらいのスパンを一区切りとして展開していくようなプロジェクトとして考えることになると思います。現実にはそこの施設なり、場所の設定なりを介して、持続的に効果が出てくる、すなわちリピーターが二度目には違う経験ができるということが第一に大きな条件です。大崎さんのエアートンネルはそれは満たしていると思います。二番目にそれらが科学的なかたちで測定されるという場合には、何と言うのかな、その場その場で面白かったというだけではなくて、やっぱりそこでの経験が何年か後に効いてくるという性格をもつから、そうすると最低限、2〜3年のスパンで成果を見ておかないといかない。この点は、エアートンネルは企画の性格としてはよく合っているだろうと思うんです。

次にこの施設の設計として、身体行為と認知機能を同時に活用することになっている。特に身体行為にたいして外から制約を与えるかたちなんだけど、その外からの制約に対して身体で工夫しなきゃいけない。身体で工夫しなきゃいけない場面というのは、認知と行為が分離していないので、どういうのに近いかというと、たとえば片麻痺患者が右足を前に出すとき、振る舞わすようにして、ぶーんと外を回して振っていく、これ「ぶん回し」と言われている。ぶん回しをしている人たちに「まっすぐ足を出すような練習をしましょう」というと、意識的に足の方向を制御するみたいなことが起こる。この動作の作りでは、通常、患者は訓練室ではやってくれても、実際の現場に戻るとまったくやらなくなっちゃうんですよね。それは、理由はかなり簡単で、プロセスの外側から制御の基準を入れておいて、それに合わせてやるということになると、そんなものは認知のコストが高すぎて、すぐにしなくなってしまう。それに対して、たとえば、ぶん回しの人たちに壁の近く、ぶん回しをする度合いに応じて壁の近くを歩かせる。そうすると壁に足があたる。壁に足があたらないようにおのずと足の位置を調整していく。これは実際に動作のさなかでそうしていくから、プロセスのさなかで行われる調整となっている。あらかじめこういうふうにしましょうというふうに決めた制御方針とはもう全く性格が違っていて、おそらくエアートンネルのようなものは、プロセスのさなかで調整能力を引き出す、そういうかたちになっている。

これは通常まだ医療のなかではうまく導入できていない仕組みで、たとえばこんなふうにやりましょうよねと言って、治療方針を決めて、治療方針に合わせてやるというのがまだまだほとんどの医療現場の話なんです。ところがプロセスのさなかで本人が調整能力を獲得していくというのは、よほどうまく環境を整えておかないといけない。それに応じて結局のところ、たとえば足がぶつかっちゃった場合、このぶつかるということじたいは失敗ではないわけですよ。そういうことだって起こる。そうすると、ああ、今回はぶつかった歩き方ですよね、じゃあもう一回ちょっと時間置いてやってみましょうか。そうするとそこのなかで本人がどういうふうにするか、ということの感触を掴んでいく。そういうやり方の繰り返しというのがたぶんあるはず。

そうすると環境の設定というのは、環境の側に何か設定するか、あるいは意識の主体の方に課題を担わせるかという問題設定とは異なり、プロセスのさなかにおいてあるかどうか。ここが焦点になっているだろうと思えます。つまり、プロセスのさなかで獲得できる経験ってそれは固有の調整能力だから、そこのところが従来できないできたために、なかなか医療現場でうまく活用できなかったという前史があります。通常そういうふうに考えると、これは医療現場だけの話ではなくて「学習能力の問題」あるいは「発達での能力の形成」の問題にもかかわってくることになります。基本的には「手続き的な経験」というものを、どういう形で組み立ててあげるか。手続き的経験の基本というのは、理解してそれを応用してやってみるという仕組みではない。現在、教育でも治療でも、事柄を理解してそれに合わせてやっていくということが主流になっているのですが、わかってから実行するという仕組みではない。むしろ一歩踏み出してみる。踏み出してみて何かの感触を掴む。さらに次の踏み出しができたとき、手前の踏み出しはああうまくいっていたのだというかたちになる。つまり次に踏み出せたら手前がああこれで良かったんだというかたち、これの繰り返しなんですね。だから試行錯誤的な踏み出しと、そのことについて自分で経験を獲得して積み上げていく。ここらへんが自己組織化やオートポイエーシスの仕組みと同じなんですよ。前に踏み出してそれが成功した場合は手前がああこれでよかったんだという、そういうのはプロセス的な仕組みです。

これに対して、現在までの教育の仕組みというのは、こういうふうなところまで頑張りましょうねという出発点と到達点(目標、目的)というような設定をしておいて、これに合わせてやっていきましょう、というかたちになっているのね。これだと目的に到達するということがもっとも優先されるわけだし、プロセスの中でどういう経験をしたかということは、その場合、本人にとっても周囲にとっても、あまり重要ではなくなっちゃう。到達点に行くかどうかというのは、これは結局そこが到達点では本来なくて、とりあえずここで区切っておきましょうという区切りだから、到達点に到達するということは副産物ですよね。そうすると何の副産物かというと、個々のプロセスでの経験の形成、ここがうまくできるかどうか、そういうかたちで学習プロセスというのを組み立てる。その延長上で治療というのも同じようなかたちで、何歩歩ければ良い、あるいはそれまでできなかったことが出来るようになれば良いというような結果で出てくるものは副産物だから、とりあえずそのときに副産物ではなくて目的のかたちでとっちゃうと、これは成功したとか失敗したとか。でも成功や失敗ってそういう能力や行為の形成というのは、その場では確定できないんですよ。そうするとプロセスということのなかで何を獲得したのかというのが問題になっていて、そういう仕組みを持ったような施設というのはこの後、もっとつくられなきゃいけない。

結局のところ、環境適応か主体かということではなくて、そういうプロセスが有効に、そして本人自身がまだ経験していないところに踏み込めるような環境設定さえできれば、必ずこれは学習理論としても相応しいことだし、治療としても相応しい。そういう仕組みが設定できるはずなわけです。それには十分な資格を持ったような仕組みに現在のエアートンネルはなっているわけです。

そうするとこの施設、エアートンネルの活用の仕方というのがきっといるんです。というのも理解してから踏み出すのではないので、施設の前であらかじめ誤解して開始してしまう人たちが出てしまいます。たとえば最短で一番最後の上まで出て行くためにどれくらい時間がかかるか。この場合には一生懸命、最後の段階を目指しているんです。で、実際にはそのことを目指しているわけではないんですよ。そうすると一回目はそれでやってみる。二回目、たとえばいろんな入り方が縫い方によってできて、二層目や三層目から入って、一番底まで潜って、底を一周して、もう一回上がってみる。降りるときと登るときは同じ道なのだろうか。

大崎 向きが違うからやっていることがまったく違くなりますね。

河本 うん。つまりね、仕様ということ、これはこんなふうに活用できるから、それぞれの人間がまずこういう使用でやってみましょうみたいな、どこから入ってみても、一回ぐるーっと全部の仕様を経験すると、ちゃんとエアートンネルで経験できることが獲得できるように、作り方の仕様書というものが本当は必要です。たとえば弾力のあるような布、弾力と重さとざらつき、これが重要な要素だから、底の布をどうするか、一番弾力のある布をどこに置くか、重いものが途中で入っていても良いんですよ。布がその三つの要素で違うものであった方が絶対に良いはずなんですね。そういうふうにすると各層で、獲得していく経験が変わってくる。このときには腕を突っ張らないといけないとか、それから手のひらや足で、弾力を感じとっていないといけないとか、あるいは滑らないようにざらつきを感じとっていないといけないとか。たとえばモンゴルに持ち込んだらゲルの布とかさ、いろんなタイプのものがあるわけです。そうすると布の組み合わせというところで、いくつかのモデルケースが出てくる。こういう布の組み合わせができますから試してみてくださいという仕様が必要になると思えます。ヤシで編んだようなものでも良いんですよ。たとえば、その場合には編み方によって光が入ってくる度合いが変わる。光が入ってくる度合いが変わるということは、一つ上になったら少し明るくなるとかね。生き物だから必ず光の方に向かうんですね。真っ暗な中に入れられたら必ず明るい方に向かうから(笑)。そういう感じの材質の工夫という項目が一つね。とりわけ一番思うのは「重さ」と「弾力」というのかな。弾力で、体で感じとる抵抗力みたいなものは相当違ってくるから。現行のものは、外側で押さえているんですよ。外側で押さえていて、一つ上にきたら、また外側で押さえた重さがかかっている。それに対して材質が変わると、この布は体にこういう押さえ方をするんだみたいな、そういう要素を入れていく。

大崎 人間が入ると、人間が柱の状態になるので、空間全体の構造と自分が一体化して、自分自身の重さだったり疲労感だったり、努力感みたいなものが動けば動くほどかかってくるわけです。ある意味で言ったら、あまりにも迷い過ぎると、疲れちゃってそこで休まないといけないとか、そういう人間の疲労感みたいなものも含めて空間を考えていく。

河本 そういうことです。やっぱりとりあえずの選択肢は日本で手に入る、比較的安く手に入るもので作ったんですね。ところが安い材質って世界各国で違うから。一番安いものは何かというのは相当多様度があるから、そうするとあの布を何にするか、つまり弾力と重さとざらつき。これはちょっとやってみないといけない問題なんだなということです。そうすると各国で一番安く作れるものでまずはやるわけですよね。日本の場合は合成樹脂が一番安いですよ、やっぱり。そういうふうに考えていくとね、何というかな、複数個つくってもらう場合は材質を変えましょうという、つまりこっちでやった布と次にごわごわの重いものでやったのとではもう体験の質が変わってくるじゃない。だからそういう作り方のところの処方(仕様)をまず作ってあげて、それから活用の仕方の処方、全部が全部世界中に当てはまる必要はないわけだから、そのなかのいくつかが、それぞれの地域に応じて当てはまっていけばいいわけですね。

大崎 以前、首都大学の作業療法科にエアートンネルを持ち込んだときに、そこでインドネシアの作業療法士と出会って、その方に体験してもらった後に結構いろいろなことを、発達障害児にとってどこがどう良いのかということを言ってくださったんです。エアートンネルのレイヤーをもっと別のかたちに、たとえば本当にトンネルにするとか、全部の面を原色にしてもっと分かりやすいようにするとか、実用的に発達障害児にとってあまり混乱しないようにするための工夫だったんですね。その実用化に向けちゃうと割と単調な方に向かっていきやすいところがある面、形態を変えていくような、分岐していくような形だったり、形の面でもいろいろ考えることができるなと。

言葉の処方

河本 そこの形を変えるということについてはね、仕様という処方ですよね、それをかなり沢山書き込んであげないといけないだろうと思うのね。沢山書き込んでおいても使える仕様とそうでない仕様はおのずと分かれてきます。全部使う必要はないんですよ。たとえば一番上の層に出たときには立ったまま10秒間待ちましょうとか、使用の仕方が何かあるんですよね。それはやる側にとってのガイダンスみたいなものだから、個々の場面では無視しても良いんです。しなくてもいいんだけど、そういうものをここで立っておいて何か違うんだったみたいなことを前と後とで感じとるということになります。

大崎 そうですね。最初に要するに課題というかエクササイズ、指示を与えて、実際はそれに向かおうとしてそのプロセスの手続きの部分でまったく違う経験になっていったり、入っていくときと出て行くときに、目的が変わっちゃうというか、経験が間で変わっていくという、そういうプロセスが踏めればとりあえずは良いんだろうと思っていて、だからいろんなエクササイズにしてもとにかく上げられるだけ上げて、そうするとその分そこでの経験の細かさというのが出てくると思う。言葉を与えてその間のところで別の経験をさせるということを含んだエクササイズ、指示の出し方をしないといけないという、実際は本当に単純に4枚重なっているだけなので、いろんな言葉がそこに入ってくることで経験も多少複雑になるわけですね。

河本 年齢によるんだけど、やる人にとって何を課題設定にするかの違いが出てきます。障害の度合いで一般には重度障害者にはあれは使えないから、無理だから。

大崎 重度障害者にとってのエアートンネルも作ろうと思っていて。

河本 それはまた別の問題だな。

大崎 一番上の層だけ空気が入っているので、その上に寝転がってもらって、そうすると寝返りだったり、手の動く範囲だけのところで動かすと布が反発したり撓んだりというそういう変化だったり。それから一層目のところなんかは光の変化や空気感の変化、そういう微妙な感触の変化をただ寝転がっているだけで感じとれる、そういうエクササイズになるということです。

河本 まあそれはそれでやれるんだろうけど、まあでも重度障害児の経験を動かすのは結構大変だからね。言葉は確かに重要なんですよ。言葉というのを同時に獲得させる。言葉と身体との関係って本当はよく分からないんだけど、にもかかわらず言葉が話される環境って、障害児だろうが健常者だろうが、その環境で育っちゃっているから、言葉の方をうまく設定するって確かにものすごく重要。たとえば上級者だったらね、エアートンネルから出たときにそのつど言葉をいくつか選ばせるとか。

大崎 作ってもらうとか。

河本 そのね、作ってもらうとか、たとえば、上に形容詞があって、「の」で繋がっていてざらざらの「・・・」ここのところに名詞が入ると二格隠喩、「つるつるの稲妻」、「つるつるの大地」、つるつるの何とかというふうに、ここ上の方の誘導をやって、下の方をつくらせるとか選ばせるやり方もある。これパウル・ツェランという男が割とやったんですよ。常態は経験してきてずっと通り過ぎてるから、このものとそれに相応しい名詞をくっつける、そうすると二格隠喩、二格メタファーという言語表現のなかでは直接性がある。つまり、たとえば「稲妻のようなつるつる」と言ったとき「のような」が入ってしまうから、直喩なんですよね。隠喩で言うためには言葉が直接繋がらないといけないから。その感じの経験というのを、言葉を通じてそれまで使っていないような言葉で、最終的には本人たちが通り過ぎてきたあの施設そのもの、表題はエアートンネルで良いんですよ。エアートンネルを通過した経験、この経験はどの言葉に似ているか、愛、死、宇宙、こうやっていくつか並べておいて、ああこれはこういう言葉だという選択に直面する。つまりこれなにをやろうとしているかというと、自分がその通過してきたときの経験を言葉と関連づけさせることで、形の輪郭を少し本人に作らせる。こういうことは経験の形成の場面では、絶対重要なことなわけ。言語で輪郭を決めていくという。だからそういうことをいくつかの場面で設定しておくということは大切なこと。それがどの程度効いてくるかというのはすぐのすぐにはわからないんだけど、言語の方に関連づけると確実に記憶には落ちるんです。

感覚と最近接領域

大崎 指導する側、かかわる側と発達障害児の子どもだったり、そのときに定型発達の人の目標とちょっとズレたりする可能性もありますよね。それは最近接領域の話ですけど、そのあたりエアートンネルはどう……、感覚の領域だから……。

河本 一番基本というのは発達障害というのは、病態が本人の最善の努力によって安定したかたちになっているのが普通。経験が動いちゃうときついわけですから、そうすると本人の最善の努力によって安定化しているものが、はたから見たとき「病気」という名前がつけられちゃうわけです。そうすると本人が作った壁があるわけですよね。壁を一気に壊すと本人はもう収集がつかない。にもかかわらず本人が望んでなにかこう、本人の制御のなかで少しああこれは違う経験だった、少しずつ踏み出せるということが一番重要になります。つまりどこに選択肢があるかということを本人が感じとれる。最初から壁があるということはどういうことかというと、自分で選択をしない、つまり安定状態をどこまでも優先して維持している、だからそれじたい壁なんですよ。それは片麻痺だって同じですけどね。片麻痺だって脳の神経の最大の努力によって一応慢性期に入っていくわけだから。そうすると、そこ手を付けるとそれまで見えていなかった病態が出てきてしまうことにもなる。それと似たような問題がやっぱり発達障害でも同じかたちで成立していて、だから本人が自分の選択肢、あ、これはちょっとこれまで経験したことがない、というところにすこしずつ引っ張らないといけない。本人の経験が選択肢を持ちうる領域を自分で発見していくことのできる装置になっているわけですよね。

そこの壁のところを一番突破しやすい領域を探すときに、統合失調症だと花村誠一さんが「強度」と呼んだ領域、あれが一番違うところに行きやすいから、彼はあそこを使ったわけです。一番変化しやすいから。そうするとこういう問題が当然起きるわけです。つまり、変化しやすいところまで引っ張っていくためには患者の状態を危ない状態まで持って行く。結局のところ、それ一時的には悪化なんですね。相当、悪化したという状態までもっていって、治療のタイミングを探している。このことは強度の治療のなかに必ず内在的に含まれているんです。

大崎 それは主に統合失調症の?

河本 そう統合失調症の。だから花村さんのやり方というのは、完璧に病気にしておいて、危ない状態にしておいてそこから治しはじめるという。だから誰も真似しないし、誰も真似できないというのは、その部分が入ってるから簡単に真似できないんです。そこまで持って行った方が回復の予後が良いというのが彼の確信なんです。彼の構想の確信ってそういうことなんです。できるだけ危ないところまで持っていかないかぎり、うまく回復できないんだという。これじたいは直観的に正しいんだけど、発達障害児の場合はそういう踏み込みができない。だってすぐに泣いてしまいますよ。わーっと泣いてもうやりたくないというあれを見ただけで二度とそれを見ないようにするとか、ないことにするとか(笑)。反射的な防衛がすぐにでてしまうわけです。つまり逆に面白くないといけないんですよ。面白くて、にもかかわらずなんか違う経験があった、ということをずっと繰り返していかないといけないんですよね。そうすると「発達」や「発達障害」ということで考えたときに、発達障害の基本は最近接領域を可能なかぎり狭く設定しておくことが自分にとって安全なんだということになります。ということは、逆に気がついたときは最近接領域がずーっと広がっていたというプロセス、このプロセスの経験をさせないといけないんですよね。安定状態というのは結局のところ、最近接領域を狭くとっているんですよ。自分自身に選択肢がある状態をできるだけ狭くとる。そうしておけば安定だから。そのことによって壁をつくって自分で止まっている。それが本人にとって一番安全だから。あるいはそういう病態だから。

大崎 それでも経験が広がっている?

河本 最近接領域が狭くとってあるということが本人にとっての壁だから、面白く遊んでいるだけで、最近接領域がおのずと広がっているという、この状態をつくるということになります。ただ面白く遊んでいるだけですよ。きゃーきゃー言って。にもかかわらず最近接領域そのものが広がって、プロセスの中の選択肢が増えているという、この状態をつくってあげないといけない。つまりね、ふつうに言われるように、多くの感覚刺激に反応しすぎるから、要するに本人のキャパが一杯になっちゃう。そうするとどうするかというと、全部自分の側から遮断している回路があるはずなんです。つまり、できるだけそこに反応しないようにして壁をつくっておく。ここの壁を外から壊すともうパニックだから。そうすると自分の方でその壁を緩く開いてもらうように誘導する。

大崎 あるいはその壁を移動するとか。

河本 移動するというのもまあ同じなんだけど、誰が移動するかによるんだよ。

大崎 本人から移動させて。

河本 そうそう、そういうこと。

大崎 そうすると元あった壁からちょっとは……。

河本 隙間が開いてね。そういうことをやらせる仕組みが、やっぱり必ず入ってなきゃいけない。そこのところで一時的に泣いちゃう子どもが出たり立ち往生したり、一時的には出ますよ。

大崎 まあほとんどいないですね。

河本 うん。もうちょっと重度にしたらどうかなという感じはあるけど、とりあえず遊びながら選択肢をつくるという作業だから、そこまでどこかで準備ができればあとはどうやって経験を広げるかという、そこの選択肢をどれだけ読み込めるかという話だから、そこのところは用途によるけど、たくさん設定の仕方があるじゃない。ある意味でいったら障碍者や発達障害児にとって、前に立っただけですくみ上がるというような場面であったら、確かに全部の層をつくりかえて色を変えてすっと入り場所が決まっていて、出場所が決まっている。入り場所が決まっていて出場所が決まっている、これさ、やっぱり一番安全なところなんですよ。そうするとやっぱり分岐点をつくったりして迷路にしたりしておくとか、そういうのをどこの段階で入れるかなんですね。安全性をすこし緩和してでも、その方が絶対面白いという経験までいければ経験はもう広がっているわけだから。1990年代にポスト・モダンが華やかだったころ、道に迷うとか、戸惑うとか、立ち往生するとかを、それじたいステキな経験だとか言って、顕揚していたような人もいました。ただこうしたことじたいが重要ではなくて、むしろ個々の場面でどのように経験の選択肢を広げられるかというある種の経験の拡張の方が重要だったということになります。エアートンネルはそのための装置なのですね。

イメージについて

大崎 エアートンネルの場合、方向感覚も喪失するので、イメージを使っている。

河本 さあどこのイメージなのかな。

大崎 それがやっぱりいわゆる視覚イメージではないじゃないですか。

河本 ちょっと待ってね、入る前に全体のイメージは必ず持っているわけですよ。中に入ったとき今どこに自分はいそうかというのも、外側から見たところの視覚像のなかでここに配置しているだろうというのがずっと残るんですよね。でなかったら一般には脱出路を探せないんだもの。探すということは何かに対応づけて、自分の位置をまあこのへんだろうという当たりを付ける。そういう探し方をするというのが一般的です。たとえば4つなら4つの穴を探すとき、まず位置が基本になるはずなんです。そこが切れちゃって別の手がかりで、たとえば上から押さえているときの弾力の勾配とか、圧力の勾配とか、こういうもので探すようになると、これまた変わってきちゃうわけですよね。

大崎 方向感覚というとやっぱり視覚的なものとイメージとの乖離みたいなところで迷ったりすると思うんですけど、今言った重さだったり弾力性だったり身体の触覚にかかわるところの部分とイメージの繋がりがもし連動関係がつくれれば、視覚イメージとは違うイメージ、触覚性イメージなのか、そういう別のプロセスを踏んだイメージの使い方をしているんじゃないかっていう。子どもとかは大人と違ってやっぱり布を開いて思い出すというか、頭のなかにこっちいってあっちいってとマッピングができているというよりかは、開いてそこに何か印があったりして、外側に記憶しているみたいな印象があるんですね。だから大人とかは子どもにむしろ連れられて、こっちに何があるよとか誘導されて付いていくみたいな。大人は結構頭で考えて迷っちゃうみたいなところあるけど、子どもはむしろ別のところで覚えているようなところを感じるんですね。

河本 それはそうなんだよね。だからそれをやらせることはとても大切なことだな。でもそれもどうするのかな、処方箋に書き込むかな。とにかく視覚というのはものすごく強烈で、強烈なことは間違いなくて、外側から見ているということが最初の段階であるし、これを忘れろという方がだいたい無理ですね。だってさ、たとえばイスの特定の位置を、ここをこうやってさ、こう目を閉じてこうやってさわると、この視覚的な像のこの位置だっていうのは必ず同時にもっているから。触覚だけでこうやってさわっていても、ああ、あれはあの位置なんだという視覚像の方の配置というのはかならず持っているんですよね。ここが簡単に消えないというのは、たぶん外側から物を見たときに、まあどういうふうにいうのか、あのエアートンネルそのものが強烈なんですよきっと。だからちゃんと視覚イメージはあって、どういうふうにしたら良いのか、そこから探索の仕方というのはどこに力点を置くか、ウェイトを置くかで相当違ってくるけど、そういう感じのやり方というのは切り替えが必要なのかな。たとえば小学校5、6年でもね、外側からみたときのあのものは相当はっきりもっているはず。なんでかわからないんだけど、運動能力がある一定の度合いまでいくと、視覚能力というのは相当に運動を維持・制御するのに必要らしくてね。小学校5、6年になると早い子だと鉄棒で蹴り上がりができたり、いろんなこと。そのときになんでかわからないんだけど視覚像で自分の状態を押さえるということが起きます。ウェイトがどこかで変わってくるんだよね、発達の段階で。高度な運動、たとえばボールを投げるとか、打つとか、かなり視覚的なものをベースにして作られているものが圧倒的に多い。そういうせいかなと思ってみたりもするんだけど、とりあえずのところそこのところはどうするのかなというのはあるね、確かにね。うまく視覚が消せれば良いのだけど、いろんなやり方がたぶんある。

あれ中に入ったとき光の状態はどうなってるんだっけ?一応明るい?

大崎 明るいですね。だんだん下に行くほど暗くなりますけど、色味でだいぶ。

河本 変えられるか。

大崎 はい。

河本 なんかね、そういう感じはあるんだよね。なんかこう視覚を密閉したはずなのに、イメージのなかの視覚って、配置するときにかならず、きっとあのへんにあるはずだという感じでね。きっとあのへんというのはさ、自分の身体の運動上の配置から出てくるものと、最初に外で一回みたときの、ああ今あのへんだろうというこの配置の仕方を使ってしまう。

大崎 それは誤解していても、視覚イメージは強くあるということですよね。

河本 そういうことです。

大崎 暗闇の場合だと逆に視覚イメージが働いちゃうようなことがあって、だけれどエアートンネルの場合、光を取り込んで、光の中にいても遮蔽されている空間が作られているので、なんか一歩クリアしたようなところがあるんですよね。

河本 そのへんも処方に何か組み込めると良いんだけど。作る側の処方も問題がある。下から二層目の布地を厚くしてしまって、ほとんど光が入らないとか、上に行くとかなり明るくなっちゃうとか、明るさの度合いが枚数ではなくて布地の性質によって、なんかこう全然光の入り方が違っちゃうみたいなところが、作り方の処方のなかに入れておいてもいいのかもしれないけどね。

大崎 そうですね。生地をデザインするときの指針として明暗は必ず入ってきます。

運動性と芸術

河本 そのくらいのことをやってみる。組み合わせとしたらね、いろんな組み合わせができて、季節にもよるんだけど。あれちょっと出るまで緊張感があるから。出た後に季節の歌を歌いましょうとか言ってさ(笑)。夏は蜜柑の歌とかさ、季節の歌みたいなものを設定しておいて、ちょっと奥行きがあるような歌詞の歌で、エアートンネルから出たら、この歌を歌いましょうとかさ。結局のところ、呼吸で考えると、あの中では言葉を括弧入れして、使わない状態で、潜らないといけない。息を詰めて呼吸に使わないといけないから。呼吸の一部だからね、声というのは。だから、出たときに全然違う呼吸の仕方で歌を歌ってみるというような機能性の転換を経験させるようなこともできると思うね。そういうプラスアルファのものも作る側の処方に書き込んであげたら。童謡でいいわけですよ。大人がやる場合でも童謡でいいわけだから。夏はこの施設を通り過ぎたら、「夏は来ぬ」を歌いましょうとか。歌の設定をいくつかやっておいても良いと思う。そうすると作る方に相当大きな選択肢があるし、世界中でいろんなかたちができるだけでなくて、設定の仕方によっては歌の方が重要だったりする場合もきっとあるはずなんだよ。だからそういう感じのものでね、相当、変数が大きくなってしまうし、多様度が高い。それでも良いと思うわけ。エアートンネルが入門編で、そこからが本番が始まるというぐらいの作りでも良いんですよ。入口のところに置くのかメインに置くのか、あるいは最後の仕上げに置くのか、というくらいの設定で広く位置を決めていけば良いんじゃないかな。

大崎 そうですね。そのあたりはリハビリとか臨床にはなかなかそういった話までは及んでなくて、むしろアートだと思っていて、もともとエアートンネルをつくった背景に、理学療法士の人見眞理さんの脳性麻痺の子どもの現場を見学していた頃にエアートンネルを作っているんですよね。子どものちょっとした重心の移動や首の座りとか、本人にとっての変数を獲得していくような、できないものができるようになる瞬間とか、外から見ていても何が起きているかまったくわからなかったりするんですが、そういう現場をずっと見てきてそこの能力の源泉の部分をいかにアートの方向で考えられるかというときに、単なる機能性の方向に向かうこととは別の作動のあり方を組み込んでいかないといけない。

そういう能力の形成にかかわる場面って、芸術だとルネサンス時代のレオナルド・ダヴィンチやミケランジェロのような職人的な技術のなかで、制作知に活かされていたと思うんですよ。だけど近代になって割とそういうところが職人というよりは自律的な芸術観に変わってきて、思考が優先されていくようなところがある。でもクレーとか若干、学習や教育に寄るところでは能力の形成と芸術のところの何かを提示していたと思うので、そういう文脈にうまくリハビリとアートというテーマを考えるときに、単にアートセラピーの方に行ってしまうのではなくて、きちんと美術史の文脈を踏まえてリハビリだったり能力の次元を考える。別に芸術をセラピーに活かせなくても良いんですけど、なにかヒントを与える部分は絶対にあると思うので、そこをエアートンネルをきっかけにして展開していければと思っています。

河本 トンネルの内部にいくら分岐が起きるのか分からないのだけど、分岐ってかならず分岐する接続点のところいくつか配置を持つから、そういうところの配置っていったいどういうふうに作ったら能力の形成にとって一番スムーズなのか。そこの点が要するに、美しさに繋がっていくわけだから、経験が一番うまく動く領域が快だから。快のところがかたちになったのが美。快というのと美しさ、単なる調和の美というのは、一つ秩序とか比率調和とかしていますね。数学だって純粋数学や幾何学だって調和や秩序はあるんですよ。芸術というのはそこに対してプラス快という心地よさというのが同時になきゃいけない。だから美しさと快というのが一緒になっている状態、統合されている状態というのが芸術の領域だから。そうすると快の領域というのは作戦としては一回不快を経験させて、快不快の幅をぐーんと大きくしておいて経験させる快もある。ああいう反芸術みたいなのは全部そうなんですよ。快不快の幅をぐーんと大きくさせておいて、この幅の大きいところで、一回この快不快のスパンを広げた上で、もう一回快を経験させるから、そうするとああこれまでこういう経験はなかったなというところまでいけるということになる。秩序やそれから比例や比率というのは、結局は感覚知覚能力なわけです。快の方は感情能力だから。そうするとそこがうまく合致するというかたちになっていなきゃいけない。両方とも備わっていた方が良いに決まってるんですよ。感覚知覚の美の方はある意味で言ったら、見ている美しさなんですよね。その見ているということのなかに同時にともなっている快のところが出せれば、これは最高の形態。

大崎 これは形だったり、視覚との繋がりで快について今、言われてますか?

河本 快不快は運動性の快不快もある。運動性の快不快というのはうまくすっといったとか、相当苦心させられたとか。ただ苦心させられても心地よかったものと、苦心させられてもう体中痛いとかということもあり、苦心させられてもなおかつ快があるということはありうるんですよ。そのことと、たとえば動いた後、動いていったときのその自分が通ったときの布が凸凹になっていて、この凸凹や起伏がどんどん変わっていって、出たときに総体としてたとえば5分なら5分経ったとき、自分が通った軌跡というのはこんな動きだったんだという、ここのところが視覚イメージを使ったり、それからビデオで撮っておいて、ああこんなふうなことをやったのかというかたちになる。つまり、感覚、知覚というのは、やっぱりなんか、形の方なんですよ。形とそこで行われた運動、つまり快不快ね。ここはどういうふうにしてもなんかのかたちで繋げて考えてしまうという人間の本性があって、これはまったく別ですよというのは、普通は成立しない。たとえばビデオで入って出てくるまで撮っておいて見たとき、確かにあそこは苦労させられた、それがあの何というか見苦しい格好なのかとか(笑)、そういうことってやっぱり関連づけてわかっちゃうんですよね。そういった意味で言ったら、要するに美的なものと快不快領域、ここのところがうまくこう何かのかたちで繋がると、芸術としては最高。ただ芸術の場合というのは結果として美しさ、つまり遠目で見たときに結果としても美しく見えるという、このことはどこかでどうしても優先したり、あるいは必要条件として入れたくなったりするんだろうと思うのね。そこのところがどういうふうにしたら良いのか分からないんだけど、やっぱり快不快というところの経験で、快というものの一番の単純なかたちが、遊んでいるという状態なの。純粋にただ遊んでいたという状態。遊んでいたら非常に美しいかたちができた、こういうふうになれば良いんだけど。

大崎 子どもがそうですよね。

河本 うん。あのかたちになればいいんだけど、なかなかそうはなってくれない。特に障害があったりするとね。やっぱり障害があるということは自分の障害に対して、過度にそこを乗切ろうとするわけだから。つまり余分なかたちで力が入っちゃうし、単に遊ぶというだけでは済まないことが自然に起きていることが障害なんだから。

そのへんのところをうまくクリアするような作り方の処方と活用の仕方、使い方の処方と、あと現に実際にいくつかのサンプルでやってみせて、外国で作られるようになるためには、そこを英語で書かないといけないんですよね。

大崎 そうですね。

河本 うん。だから一番わかりやすく完結にポーんと書いてやれば良いんじゃないかなという感じはあるけどね。

大崎 河本さんの『損傷したシステムはいかに創発・再生するか』の本のなかでエアートンネルに触れていただいたんですけど、そこでエアートンネルの制作は、作品に制作プロセスが含まれているということを書いていただいて、まさに体験者がそこで経験するプロセスが制作になっているわけですね。

今回、エアートンネル・プロジェクトになった場合に、本当に作るところの制作から考えていくというか、体験をデザインするところを考えながら作っていくという、かなりある意味高度な感じになっているわけで。

河本 そうそう。だから結局はね、なんというかな。あれ全身が入るかたちでやったんだよね。全身入れる。だけど指だけではいけないの?

大崎 指だけのも作ったことがあって、けっこう何層にもしてどの層に今手が入っているかとか、セラピストと子どもの間で手を入れ合いっこしたり、そういうのはあります。

河本 そうだとすると、ものすごく簡単な状態だと、体験的に全身を入れて入るということと、さらにそこでの自分の経験を活かして、自分でも作ってみましょうというようなキットが対になってある、という事態も選択を広げてくれる。キットをうまく作れるとバカ売れするよ(笑)。こっちの方は特許をかけておかなきゃダメだね。キットをつくった場合は。エアートンネルをやってキットを買って帰ってくださいという(笑)。

大崎 (笑)。なかなか触覚単独で美術作品って難しいところがあって、どこかで視覚の要素と絡んでこないといけないというか。

河本 そこなんですよ。ただもうちょっとキットだったら何ができるかという、あれを縮小して手だけ入れるという、とっても面白いキットができると、どういうふうにやっても良いんですよね。キットからやってエアートンネルに入ってもらっても良いし、入った後にキットを買ってもらっても良いし。そういうふうにすればね、相当多様度は上がるね。

大崎 それは割とデザインよりの考え方だと思います。

河本 だけどさ、普及するには普及しやすいかたちはいるよ。つまり小さい都市ばかりじゃないからね。ウランバートルなんて小さい都市だけど、ベルリンなんてさ、もう電車乗り継いでいかないとエアートンネルのある施設がないなんていう話になると、これはキット付きの方が絶対良い(笑)。

創作と批評

大崎 ちょっと不連続になっちゃうんですけど、フランシス・ベーコンの『感覚の論理学』、ドゥルーズが書いてますけど、あそこでも感触というか触感みたいなことが問題になっていて、あれはエジプト芸術のレリーフの抽象的なものと具象的なものの間の「出来事」を問題にしてますよね。あのへんの触感や触覚的なものというのは今話している触覚の話とは全然違うんですが、エアートンネル、けっこうフランシス・ベーコンの絵に出てくる内臓みたいなところがあって、口から肛門までの中を内臓が蠕動するみたいなそういう要素が入ってきている。なんか制作あるいは美術史のなかで出来事というのをどう考えていくかという部分を作品のなかで考えていこうと思っているので、デザイン的な方向での触覚的な感度と、ああいったレイヤー状の抽象性みたいなものも形としてはありますよね。そこで人間が入ることでもがくみたいな、そこから生じる出来事だったり触感性みたいなものと芸術の歴史、人類史、あるいは自然史だったり、もっと深い広がりでエアートンネルをいろんな角度から考えることができると思うので、なんかデザインの方向だけに走っちゃうと、それは……

河本 まあテクニカルにね。いくつか考え方があって、作り手の側ね、大崎くんだけど、作り手の側というのは作ることのなかでは同時に評論家を兼ねてはいけないという部分があって、普通はだからペンネームにしたりして別人が語っているということになる。制作者と評論をする人は分けて、ここが分断としてはちょっと大変なんですね。つまり別の作業であるにもかかわらず、評論の側から大きくやってしまうと頭からつくっていってしまうことになる。本当は評論というのは別の人がやれば良い仕事なんですよ。ただ別の人がやったんでは全然片手落ちになっちゃう場合は本人が別の名前にかえて、自分でやるしかない部分なんですよね。本当に良い作品になっちゃうと、歴史、たとえば美術史のいろいろな歴史がうまく込められている、内面化されているということに実際に気づかせるということ。評論が外から来るのではなくて作品そのものの中に込められてしまっている、込められているメッセージになるのが一番良いと思うんだけど、ここが一番難しいんですよね。

評論家を外に立ててやるかどうか。たとえばベーコンだって自分の作品を論じたりしないわけですよ。つまり、論じるということってちょっと違う作業なんですよね。ベーコンについて評論家が一杯ものを言う。これは良いわけですよ。ものを言ってああたらこうたら解説を付ける。ここが難しい作業で、大崎君は一応論評の側も原稿のかたちでやっているわけだから、作り手は作り手。本当にこれ統合できるかどうかはものすごく大変で。

大崎 まあ無理です。

河本 普通作り手は絶対自分の作品について評論しない。評論家は外で、後で自分の作品を体験して、評論家がやってくれれば良いということになる。

大崎 そうですね。批評から制作する人はもちろん沢山いるんですけど、言葉から考えてその図式に当てはめるかたちで美術作品つくるというのは失敗というか。

河本 だいたいね。

大崎 手がかりとして批評がある。

河本 そこらへんのバランスというのかな。やっぱりつねに二重に分岐していかないといけないという感じがあるんだよね。作るということと論じるということがいつも二重に分岐しながら。たまたま奇跡的にある一瞬のところで重なっていたということがあってもおかしくないんだけど、だいたいは二重に分岐するという。ここの感じを掴むというのは相当難しい。だから普通はどちらかになっちゃうんですよね。そこらへんをどう将来的に配置するのかは大きな問題ですね。

土方巽というダンサーは踊っていることと彼が書いているあの文章ね。あの文章とそれから、日本のダンサーのなかではあれだけたくさん本を読んだ人もいないくらいの土方という人がいる。あともう一人日本のダンサーでは笠井叡というのがいるわけ。大野一雄の弟子ですね。この二人は大量に本を読んでるのね。笠井叡というのはシュタイナー運動、シュタイナー体操みたいなことをドイツで6年間放浪しながら身につけて、ドイツにいて本当に全然踊らずただ放浪して勉強して、そこを使って身体表現を作り上げている。だからかなり彼の身体というのは言語的に作られているわけです。大量に言葉を活用しながらやったダンサーというのは土方と笠井叡、この二人が両極だと思うんだけど。土方巽の言葉ってさ、彼の踊りとずっと並行線で一回も接点ないんだよ。ずっと並行線。なんか出所が違うんじゃないかという感触です。確かに本は大量に読んだ。なんであんなことが起きたのか。大量に本は読むのね。伝記みたいなのを読むと、引っ越しするたびにリアカーにものすごい一杯本を積んで、それで坂道になるとさ、積んだ荷物が全部ドブに落ちたりして、もうこれで本を読むの止めようとかそんなこと何遍も言ってるから(笑)。だから大量に読んだ人なわけです。つまり本を読む、それで最後の舞踏譜は、また別格なんだけど、一般には本を読む、踊るときにそれをすべて一回捨てるんだろうね。言葉の方で考え、そこを誘導にしてやっていくのではなくて、彼の場合たぶん捨てる。本を読んで、考えて、捨てて、捨てるかたちで身体を動かすという。こういうかたちの並行線の作り方じゃないかな。

でも難しいよね。皆ができるというわけにはいかないよ。ということはさ、そんな皆ができることではないところに踏み込むという醍醐味はある、絶対に。そんなことはできないよ。100年に何人しかできないみたいなそういう部分だから。だって言葉でつくっておいてそれをネガにするわけじゃなくて一回捨てて、身体を立ち上げて。身体を立ち上げておいて並行して言葉は言葉でずっと語ってみせる。

大崎 舞踏家は僕と違って、自分の生活する身体と思考と地続きな感じがあるのでわかりやすいと思うんですけど、僕みたいに作品を外側に装置として作るような場合というのはまたちょっと違う。

河本 まあでもね、評論というか言語、言語的に描くということと、要するに物を立ち上げていく。これはね身体だろうが、環境だろうが家だろうが、言葉と異質なだけではなくて、言葉では届かない領域だから、ここはどういう扱い、どういうやり方をとるかというのは、工夫の仕方だよね。

非常に日本的な問題は、芸術家にとってはね、日本という国では何十年経ってもドゥルーズのような目を持った人には期待できないという(笑)。つまり、ドゥルーズのように語ってくれる人は日本では期待できない。ということは外国で勝負ってことになっちゃうでしょう?

大崎 花村さんも自分の臨床の論文のなかではドゥルーズは一切出してなくて、ドゥルーズから学んだことはすごくあると思うんですけど、自分の論文では使ってないという感じなんですね。引用していないということ。

河本 そこらへんの部分がね、とても大切で、花村さんなんかは患者を治すことに関してはある種の名人芸を持っている。しかし、書いたものと臨床がこんなに隔たっているんだもの。

大崎 なるほど(笑)。

河本 花村さんの九つの区画なんか、あれを勉強した人はさ、あの九つの区画に照らしていろいろ考えていくわけだけど。九つの区画は臨床のなかで立ち上がってきたんだから、あれをモデルにして花村さんがものを考えているはずがないんだよ。あれはだから副産物なんですよ、九つの区画というのは。あれが副産物になるような経験まで行けてるかどうかが臨床の問題なんだけど、学習ということの辛いところで、あれを学んだらあれをこんなふうにして使えばいろんなことがわかるようになりますという、そういうかたちの学習として使っている。これが言語だから。言語とそれから現場は相当、質が違うんだよね。ここらへんなんですよ、難しいのはね(笑)。

大崎 僕もだからそういった論評しなかったら、ひょっとしたらエアートンネルみたいなものもできてない可能性もあるし、まあ何が、複合的にこう関係付けて考えていくということが展開可能性ですね。

河本 そうそう。違うことをずっとやりつづけるということが必要。違うことがなかったら、たとえば哲学だったらね、ずっと哲学やっちゃいけないんですよ。一回どこかでぽんと止めちゃうことが必要ですね。たとえば農作業ばかりやってる何年かがあるとか。これの一番極端なかたちがヴィトゲンシュタインってやつで、志願して戦場にいくんだもの。もう帰ってこないかもしれないんだよ(笑)。そういうかたちで自分自身を中断させちゃう。中断させるということは放置しておくとおのずと自分自身がずっと続いちゃうことになるから。

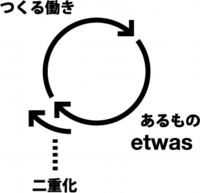

二重化の仕組み

河本 そういう感じで分離するというのが、どこかで本来二重に並行線で進まなきゃいけない、あるいは限りなく二重化しつづける、二重化しつづけるという作業であるはずのもの。二重化するからエアートンネルなんてね、体験する、あとで体験した人が言葉にして考えてみる、そうするともう一回体験したときに全然感じが変わっちゃうみたいな、二重の回路を使っていくということがものすごく大切なんですよね。どっちかにどっちかを吸収させるわけではないから。要するに大昔書いて大崎君に酷く言われていた「ダブル・オペレーション」って、オートポイエーシスの基本なんですよ。二重に物事が進行しちゃうという。そのかたちでしか現実性って出現しないと考えているわけ。どこかでどっちか一方の方が網を掛けたり、どっちか一方の方に吸収したりというかたちには絶対にならない。際限なく二重化しつづけるという。ここの部分というのがやはり相当重要な要素になってるのかなという感触はある。エアートンネルなんかはだから装置としては二重化を作りやすい。たとえば、出てきて自分でそのときの体験を語ろうとしようとするとうまく語れないんですよ。つまり語れないところを通過してきたはずなわけ。しかし、語ってみることによって何かも変わるんだよね。

大崎 履歴が変わる?

河本 履歴が変わる。それでもう一回入ってみるとさ、なんか違ってたなみたいな。さっき言ってたことも言葉の方も違ってたなみたいな。だからそういう仕組みとして提示していく。それでもやっぱり二重に分岐しつづける、二重化するという仕組みというのはエアートンネルの副題で使っても良いくらい大きなテーマなんですよ。至るところで二重化をもう一回引き起こさせるわけだから、たとえば視覚と触覚をもう一回調整しなおす、リセットしなおすとかね。あらゆる場面でこの二重化をもう一回作り直すという装置なはずだから。

大崎 運動であると同時にトンネルの空間であるとも言えますね。

河本 そういうこと。それ違う能力を一緒に並行させて捕まえなきゃいけないから。そういうことってものすごく大切で、それは通常の意味から言うと結局のところ物事を明確にしたいという仕組みにうまく整合しない。その方がコストが少ないしその方が情報としては伝わりやすい。しかし、それをやりつづければやせ細っていくわけです。そういうことをリセットさせるための装置なんだということはいくら強調しても良いと思う。

メニングハウスという人が「無限の二重化」ということをシュレーゲルから読み取っている。それどういう仕組みかというと、こういうことなんですよ。物というのは、物じたいということは、人間が認識によって物にしたわけじゃないから、物はみずから物なんだよね。そこのところを言うためにフィヒテという人がこういうことを考えた。あるものをセットアップする。セットアップするものとセットアップされたものは同一である。ここがあるもの(etwas)なんだよね。フィヒテという人は働きのところ、セットアップする働きとセットアップされたものが同一になるというわけ。これそれ自体(An sich)の仕組みだと考えたんですよ。でもこれ作り出すものと作り出したもの、芸術でいうと、作る働きと作られた物がどんぴしゃに一致するなんてこと、稀な瞬間にはあるかもしれないけど、ほとんどないですよ。こんなはずじゃなかったとか、必ずズレるんですよね。作るものと作られたものというのは必ずズレる。ここのところを使って二重化ということを言いだしたわけです。これシュレーゲルという人がこのことを言って、このことをメニングハウスが「無限の二重化」ということを定式化したわけです。このへんからなんですよ。

シュレーゲルというのは評論が得意だったし、戯曲も書いたし、いろんなもの書いたんだけど、無限の二重化みたいな、基本的には現実性の仕組みを考えていた。ある働きが現実化する。現実化するときにはそれ自体、作品というのはいつも作られたら終わり、つまり固定物というわけじゃなくて、働きがいつも関与しつづける。働きの残響が必ずこもっているから。必ず無限の二重化という仕組みを持っている。

これがシュレーゲルの議論で、それからノヴァーリスという詩人もいた。反省、何かを考える、リフレクション、自分に戻る。反省して自分に戻っているつもりが、戻るということではぴったり戻ることができず、反省は自ら自身を超え出てしまうという「反省の自己超越」、こういうものを編み出したわけです。戻っているように見えながらいつも必ず超えていってしまう。ここで作られた作品と作る働きは必ず二重化して、だからしばらくたったらもう一回開始しないといけないわけです。

こういう議論のなかで説明した方がエアートンネルなんかは絶対良いはずなんです。二重化の仕組みの方で説明した方が絶対に良くて、こういうことを今日本で語れる人ってほとんどいないんだよ。評論家や批評家に分かれなんて言ったってこれ無理だからということになる。とりあえずこういう仕組みなんですよとメッセージを送る。無限の二重化の仕組みがあるからそのなかでやってみると、既存の経験の枠がいつもそこから抜け出すようなかたちになってしまう、そういうようなかたちで書いていった方が良いんじゃないかな。そういう説明の方が割とわかりやすいし、良いような気がする。経験を広げるという場面ではね。必ず何かをつくって何かを実行してしまっている。残念ながらドゥルーズはこのへんのことはほとんど触れていないのね。無限の二重化という仕組みはあまり相性がないのかな。なんでか分からないんだけど、標的がたぶん彼にはあって、こいつだけはいつもこう対抗系になっている標的が必ずあるんですよ。一つはアリストテレスの目的論ですね。絶対何が何でも標的にして壊してしまわないといけないターゲットになっている。そのために作られた構想上の装置というのが、「器官なき身体」。器官なき身体は何かに向かって作動しているわけではないから。ただ作動している純粋作動でしかないから、あれは。

それからもうひとつ大きく枠をとると、ヘーゲルの否定性。いっさいの否定性を語らず、作動について語りうるという構想。これが差異化だから。そうすると歴史上、アリストテレスと対抗して、ヘーゲルとも対抗して、そこから構想をつくると確かにああいう感じにはなるなと思うんだけど、ただそれはドゥルーズがやってみせちゃったから、違う文脈を考えなきゃいけないんだよね。

大崎 今、フィヒテの「事行」みたいな自分自身の制作のプロセスの話をされて、他方で、シェリングの「不均衡動力学」のような、要するにエアートンネルって複数人で体験するのでかならずどこかで自分の制御できない部分の変数が入ってきちゃって、そういう外部を含んだ不均衡な動力学みたいなものの方のイメージがあって、それでやっぱり体の内側の内発性みたいなものがどこから出てくるかというのを考えたときに、そういった別の変数が偶然エアートンネルのなかで生じることで、アンバランスな状態を維持しつづけるというか。

河本 それね、難しいことではないんですよ。今言ったのはプロセスの側で言って、プロセスで境界が区切られているんですよね。プロセスとその境界の向こうという関係なんですよ。プロセスとプロセスの外の関係が、システムー環境と言われているものですね。ここでしか動けないんだけど、動けないときに環境がどういうかたちで関与しているのか、本当は制御なんか全然できないんだけど、にもかかわらずそれを避けることもありえないことだし一番強い環境要因って何なのかというふうに考えていくと、それは何人もの人が同じエアートンネルのなかにいるから、他の人も環境要因だよ。でもたとえば重さとか光とかこういうものは決定的に重要な環境なんですよ。だって重力を自分で作り出すという、重力を作り出すって普通は地球上ではできない。訓練用の独特な仕組みをつくれば地球上で重力をつくれないわけではないけど、環境要因と言うときに相手が誰であるか、あるいは向うで動いているものがある、そういう環境を共有させている。何人もの人があのなかで動いているということを言うために、外からもう一回見ないといけないでしょう。自分の側から相手を捕まえたと言うだけでは、相手も自分に対して同じことを感じている。

大崎 そこを異質なものの発生というのを考えたいですけど。

河本 そういうものももちろんあるよ。そういうのもあるけど自他の落差からの異質なものって、つまり同じ人間であれば自他の落差ってそれほど大きなものではない。結局のところレヴィナスとかデリダがやったことは、自他と言ったときに人間同士の話ではなくて、本当に異質なものは自分と神の話なんです。だから神に対してどういう振舞ができるかということで、全部道徳でやるわけですよ。だから何人もの人間がいてという話にもっていったのではなかなかそこから大きく展開しにくいかなという。まあ少々のことは出てきますよ。ヨーロッパでやる場合には、そういう文化的背景がいつも混入してしまう。だけどそれだったら人間同士でない方が、あそこのエアートンネルの中にさ、最初から犬を入れておくとかさ(笑)。ものすごい異質性を感じるためにはね、布だったら一応さわれるじゃない。絶対にさわれないもの、蛇とかさ、柔らかいからつまんでみてとか言われたってさ、その気には絶対にならないから。こういうものってものすごい、どうしようもないじゃない。さわれないし、ないというわけにもいかないし、目をつぶれば消えるわけじゃないしさ。

大崎 糞とか。

河本 糞とか。なんかあるんだよ、絶対にさわりにくいものって。だからそういうものにぶつかったときに自分にとっての「異他なるもの」っていうのかな。絶対に自分の側にはどうあがいたって接点の取れないものというはあると思うよ。

大崎 僕は哲学的に深めるというよりかは、臨床的な意味で自分のなかにない経験をつくっていくと言ったときに、外側の雰囲気や気配みたいなもの、他人がかかわることの変数みたいな、そういう不安定化というか、不均衡な状態を維持しつづけるというのがイメージとしてはあって。

河本 ああ、それは別の要素だな。でもさ、発達障害系の人はそれぞれ固有の部分をかかえている。蛇なんか平気な人と糞なんか平気な人と、絶対に嫌だという人と、いろんなタイプの反射的拒絶の部分っていうのは、個体差が大きすぎちゃってどういうふうにやっていいかよくわからない。

大崎 これはいわゆる批評の方向というか論述していくことだと思うので、こういうことも考えながら、リハビリの臨床に展開していくということですよね。

河本 そう。まあだからそこらへんがどういうふうにやったら良いのか分からないんだけど、とりあえず物がある。物があって、批評と同じタイミングで出てくるのか、それともタイムラグがあって、物があってそこの経験がある程度蓄積されて何年か後に批評というようなかたちの言説が出てくるのか。稀に同じになる場合もあるんだろうけど、そういう感じのかたちになるのかなという感じはある。それの二重化という部分はずっと重要な仕組みとしては残りつづけると思うけどね。

大崎 それはエアートンネルが始まる前からもうすでに始まっていて、エアートンネルが今、中継地点という。

河本 要するに二重化って事柄としてずっと起こっていることだから、そうするとそこを新しい装置でリセットして経験させるというそういう仕組みですよね。それ自体悪いことじゃないよ。だけどさ、そういう語りができる人って日本でほとんどいないんだもの。ドゥルーズもそんな語り方をするタイプじゃないから。

大崎 なんかこうプロトタイプがあって自分の作品を説明する手段として、いろんな批評に繋がっていくということかなと。

河本 うん。なんかよくわからないんだけど、彼が作りだした絶対に否定を入れない差異。でも差異という言葉のなかに沢山の意味内容が入っちゃってたのね、実は。差異という言葉を使ったおかげで実はそこの意味内容のなかに沢山のものがほうりこまれすぎちゃったということがあって、そこを区分けして区分けして、ばらしていく間に、あれは差異という言葉で語っちゃいけなかったんじゃないか?みたいな部分というのがたぶんあると思うんだよね。だから必ず何かと何かの差異みたいなところを取り出すのは非常にうまいのに、不連続点になったり孤立したり、挙動性というものを取り出すのはものすごくうまいんだけど、動きつづけているなかで何かが作り続けられてしまうというか、つまり基本的にそういうのって批評でやっても制作批評じゃない。作品批評とはちょっと違うじゃない。作品のなかにどれだけこめられてしまっているかということと、制作のなかで何が起きちゃったのかという話はちょっと場所が違うことだから、そこをわけて考えた方が良い気がする。

大崎 それはひょっとしたら批評でいう制作批評になった場合は、文学に変わっていくかもしれないし、詩になったりとか。

河本 そこらへんについてはたぶんまだ全部、課題として残っちゃっている。すごく大きな強い体験をして、その体験のところがものすごい強い衝撃のようなかたちで残って、それで何か作品にしなきゃいけないみたいなかたちになったときに、その衝撃のところを内部に込めながら込めながらやっていく。でないとその衝撃だけを何遍も語りつづけるとトラウマと同じだから。トラウマのようなかたちではなくて、ある種の経験的な衝撃が制作プロセスの方に奇麗に落ちていくことには、どういうかたちになるかは定型がまだ決まっていない。

たとえばゲーテなんて光への感度がものすごいわけ。だって「眼は光によって光へと形成される」っていうんだから、光への感度がものすごいんだよ。この感度をうまく制作プロセスのかたちでやったのが色彩論。色彩論のかたちに落としたわけ。それから風景みたいなものが物凄い衝撃になっちゃう場合に、これなんとかしないといけないということで言語的な、音声リズムを超えた言語的表現のかたちに落としてということを繰り返した。松尾芭蕉がそうだから。俳句だったら凝縮性がある。宇宙を閉じ込められる。リズム性もある。風景についての敏感感度性をもっているんですよ。ガーンと風景で影響を受ける。それだったら衝撃が強いだけで、その衝撃の強さをかたちにしないといけないんですよ。作るからには。で、是非機会があれば読んでほしいのが川端康成という人で、あれ表情はものすごい敏感に反応する。人の表情なんかに。そうするとなんとかしてそれを作る側に落とさないといけない。川端はすごい訓練しているの。あの『掌の小説』という、一頁か二頁づつ各場面を描き、それを四百篇とか書いているわけです。ものすごい数、場面を記述していく。要するに人の振舞とか表情とか仕草にものすごい影響を受けちゃうわけ。そこからずーっと書いていかないといけないんですよ。そういう訓練を初期の頃にやったわけです。そうするとある種の体験。体験から作品の方に落ちてくるときにどういう回路を辿るかってまだ定型がないなという感じなんですよ。こんなふうにしたら作品制作の方に繋がりますよという定型はなくて、川端康成も松尾芭蕉もゲーテも優れて一流の作り手だよ。にもかかわらず、それぞれが自分のある種の経験を作品に落とすところを試行錯誤して作っていっているというのが実情だと思う。

大崎 日頃の生活の変化を創作に組み込んでいるわけですね。

河本 それも創作に組み込むんだけど、どういうふうにしたら自分の経験がうまく輪郭を結ぶか、これはもう試行錯誤の連続だから。

大崎 それじたいが生活になっている。

河本 そうそう。ここらへんのところはまだうまく書けないんですよ。こういうふうにやったのだろうとか、こんなふうなことが起きたのだろうというふうなかたちでしか書けなくて、うまくそこのところが定式化できるというふうになっていない…、実はなんでできにくいかというと芭蕉ならある俳句をつくる。風景に対するものすごい強い強度性の受け取りをする。にもかかわらず、同じように風景をみていた人が違うように描くんだから。そうすると風景の受け取り方のところ、それから作品に落とすところ、その場合、芭蕉が自分はこんなふうにしてやりましたと解説を残していたら、本人がやったことと違うことを語っている可能性が高いんです。ここが問題なんですよね。作った人は自分の作ったあり方について何か違うことを語ってしまう。それも二重化の一種なんです。ある意味でそういうふうにしかできないんですよ。そのことがずっと後々に多様化を生み出していくわけだし、この二重化の仕組みが世界の多様化の仕組みだから。そうすると発達障害児みたいに自分で選択肢を捨てた人に対して、あるいは安全を確保するというかたちで選択肢を減らした人に対して、二重化の経験をもう一回リセットするという、まあそういう感じになっているのかなということだと思います。

大崎 今日はエアートンネルに始まり、作り手と制作、そしてズレをともなう二重化といった、経験と制作プロセスをめぐる重要な問題に触れていただきました。「根源的」と言ってしまうと難しいというか、現に難しい問題なんですが、そこをリセットするような経験、出来事の溝みたいなものがエアートンネルだということですね。始めから「作品」として完成されたものではなくて、中に入る経験を通してはじめて立ち上がる。内と外のギャップを生み出しつづける装置になっている。この装置をとおして、生活(制作)の営みから手続き的な経験を組み込んでいけるようにするため、プロジェクト化しているわけです。最後にお話された、経験の出来事からどう作品制作に繋いでいけるのかという問題は、それこそリハビリや臨床、あるいは病跡学のテーマでもあるように思いました。生の出来事をいかに創作や制作批評に組み込めるか、そうした場面で、臨床と芸術の共有する課題が確認できたと思います。ありがとうございました。

(2017年2月1日 東洋大学白山キャンパスにて収録)

河本英夫 (かわもと・ひでお)

1953年、鳥取県生まれ。東京大学大学院理学研究科博士課程修了(科学史・科学基礎論)。現在、東洋大学文学部哲学科教授。専門は哲学・システム論・科学論。次世代型システム論「オートポイエーシス」を展開し、現象学、精神病理学、リハビリ、アートなど多彩な現場とコラボレーションを行う。著書に『オートポイエーシス』『メタモルフォーゼ』(共に青土社)、『システム現象学』『損傷したシステムはいかに創発・再生するか』(共に新曜社)、『〈わたし〉の哲学』(角川選書)などがある。